荒川先生死后,二把手镰田先生接任社长,ACCESS进入镰田时代。

在免费的Android的巨大阴影下,ALP显然已经没有太大的商机。不过好在公司银行上还有不少存款,暂时还不会面临倒产威胁。

但是随着动态网页技术的广泛运用,嵌入式硬件性能的飞速提升,以及移动设备屏幕的不断精细化,对嵌入式浏览器的需求越来越小。特别是Android的出现使得在移动设备上提供与PC一样的浏览器体验变成了大家的普遍期待。所以采用Netfront浏览器的项目越来越少。为了应对这种局面,公司决定将Netfront的排版渲染引擎替换为开源的WebKit,然后集中力量优化Javascript引擎,使其能够更好地支持动态内容。

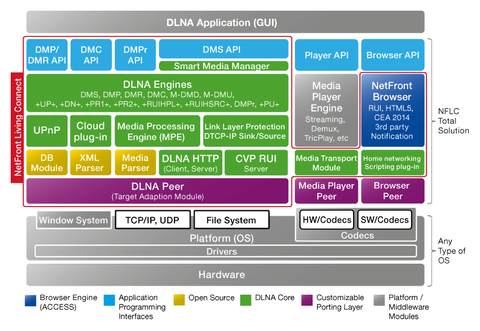

另一方面,随着4G网络的展开以及通信资费的快速下调,无论是网络运营商还是用户对于多媒体内容特别是视频串流的需求越来越大。所以这个时候NetFront Browser和NetFront Living Connect的地位开始发生了微妙的变化。越来越多的项目,变成了后者搭售前者的情况。

为了尽可能抢占市场,补偿ALP造成的巨大损失,镰田开始大规模改组ACCESS,将其由原来的按照产品划分的组织结构,转变为以产品为纵线,以项目为横线组织的复合结构。每个人都有两条汇报线:产品经理,项目经理。同时大幅缩减ALP的开发人员。

这个时候,很多南京来的同事,都被要求回国了。小张也在其列。但是小张不想回去,想留在日本。

我和课长都觉得他业务能力很强。所以课长专门去找了新社长,将他特别留了下来,转成东京的员工。据我所知,这应该是唯一一例。

当然也有一些别的南京来的员工,不愿意回去的,采用了跳槽的办法。

而我因为成功地完成了NFLC SDK商用化以及skapa项目,被作为项目经理,选拔到了一个称为项目管理课(PGM课)的组织里面。

PGM课的主要任务就是要确保项目在预定的时间内按照预定的成本完成,并达到预定的目标。但是事实上,任何项目都是包含着无数的确定性的。所以,各种技术要素或者人员并不是固定不变的,而是流动的。

PGM的课长,也就是我的新课长,叫狩野,是一个项目经验十分丰富的人。他原本是在日本航天项目当中做数模模数转换相关工作的,后来因为他十分热爱数码产品,就来了ACCESS,负责了很多客户项目,而且一般都是那种烂尾的项目。

所以他自称911救护队长,而PGM课自然就是救火队。

由于双汇报这种形式在管理上比较复杂,公司用C#开发了一套项目管理系统,包括项目的报备、审批、预算、立项、开发进度管理、验收、交付等等整个项目到生命周期。每个PGM(项目经理)都会使用这套系统管理好几个项目,而所有的人每天的工作时间都需要按照项目分割报到这个系统当中。也就是说,每个人每天的工资,都是要从参与的各个项目当中去领取的。这样就形成了一条条的项目管理线。

2009年我们从NEC System Technologies接了一部手机(型号名:N-02C)的DLNA开发任务。因为当时我手里已经有3个其它项目,所以这个项目指派给了课里另外一名PGM。

当时日本的手机市场十分封闭,完全处于运营商的控制之下。运营商每年会制定2次规格,春季一次秋季一次。规格里面精确到手机的各个参数,软件功能,甚至是大部分的系统界面。各个厂商据此设计生产手机,然后运营商包销。其实基本上和代工没啥区别。

所以,虽然NEC是大厂,但是在这个项目里并不是甲方。N-02C是为NTT docomo 2010年春季定制的型号,采用了ALP作为OS,所以也自然地采用了NetFront Browser和NetFront Living Connect。而NEC ST则主要是担当硬件和GUI部分。

然而项目进行得并不顺利。到了2009年年底,DLNA相关的功能依然有很多问题,整个项目团队被NEC关在神户,甚至日本的新年都没能够回来。

在这种紧急的事态下,该项目升级为红色项目,狩野课长在圣诞节之前便去救火了。然而不久我就得到课长的传唤,说现场情况很糟,需要我去帮忙。

于是我很荣幸地得到了去吃正宗神户牛肉的机会。

前面也提到了,在被关在skapa实验室里面的时候,有另外一位负责DTCP-IP的日本人员工和我在一起。他的老家就在神户。

神户在1995年1月17日早层5时46分曾发生大地震,7.2级,5400多人死亡,3.4万人受伤,整个神户市基本上被摧毁殆尽。而我的那位的同事,他那个时候就在那里。他说早上正在睡觉,突然被摇醒,人摔到了床底下。后来推门出去,发现家被拱到了半山坡。好在人没事。

所以这次我去的是其实是后来再建的新神户。

NEC ST的办公室并不在神户市内,而是要从神户站坐地铁,基本坐到头。我到达那里的时候,天基本上已经黑了。

我先去宾馆check in。由于太晚,房间已经全满了,宾馆给我升级了总统套房。这也是我人生头一次住总统套房。套房很大,落地窗就有4个。浴室里安装的是很大的按摩浴缸,旁边放着二十几个小瓶,看起来是各种香型的香油。

然而我并没有机会享受。在简单的刷洗之后,我就直接赶去了NEC ST的办公室。那个时候,已经是凌晨1点。

NEC ST的一楼和三楼灯火通明。我们的人在一楼,他们的办公室在三楼。

我首先去了一楼会议室,也就是我们的人进行作业的地方。

推门进去,首先看到的就是我的课长,他正在白板上写着什么。旁边,坐着这个项目的PGM,胡子已经长到盖住了嘴唇,头发乱作一团,眼窝凹陷。其它几个成员看到我来了,和我打起了招呼。

“你们辛苦了”,我说。

“真是不好意思,把你也牵连进来了”,一个工程师说。

我走到那个PGM旁边,拍了拍他的肩膀:“多久没回去了?”

“好几个月了,我都记不清楚了”,他苦笑着。

“还活着就好”,我朝他笑了笑,他也苦笑了一下,趴在桌子上不动了。

我走到课长那里。“您好。现在什么情况?”

“很不好,很危险。客户对我们的信任跌倒谷底,我们说什么他们都觉得是在找借口,推托责任而已。”课长对我说。

“几小时汇报一次?”我问到。

“3小时。每3小时他们会来检查进度。”趴在桌子上的PGM抬起头来说到。

“上一次是几点?”我继续问到。

“12点。”

“那好,距离下一次还有1个多小时,让我们首先来整理现在的情况,形成内部意见的统一。然后,由我来和他们汇报。”