一宿没睡,第二天一早我们通过手机得知地铁已经部分恢复,便各自坐车回家了。

在回家的路上,我在大脑中不断仿真着家里劫后余生的样子。电视机倒在地上,满地玻璃渣子。大橱即使没有散架(因为是我自己拼装起来的),估计门也开着,倒伏在床头,里面的东西散落一地。。。

然而,当我打开家门的时候,一切都似乎没有任何变化。仿佛昨日的地震,只是我的一个梦境。

我非常仔细地检查家里的每一样东西。唯有洗漱台上的口杯落入了洗面盆,牙膏牙刷掉了出来,向我述说着昨日的事情。

我打开电视,看着最新的地震新闻。一副东京湾的地图上鲜明地标注着:东京都江东区,震级8。

“也许是只有垂直方向的晃动,没有横向的摇动吧”

我尝试着向自己解释这一切。

咚,手机收到了一条短信。

“请大家注意安全,保持手机打开,等待公司进一步的通知。”

看来要在家里等待一段日子了。我决定到附近的超市里面去购买一些物资储备起来,因为交通大混乱,估计很快就要发生物资短缺问题了。超市离开家并不远,步行5分钟的样子。

然而显然我去晚了。超市的货架上已经稀稀拉拉,特别是饮用水、卫生纸已经被抢购一空。

于是我去了附近一家更大一点儿的减价店,那里还有一些饮用水和卫生纸,但是也不多了。

很快,电视里开始播报福岛核电站的核泄漏问题。这时公司已经通知大家恢复上班。中午大家坐在食堂里,看着事态不断升级,议论纷纷。

公司里有不少关西的人,他们开始议论是否要回到关西,通过VPN参加工作。

很快,公司批准了。

于是我也提出,回到国内,通过VPN参加工作。

很快,公司也批准了。

然而,回国的机票并不好买。东京至少有几十万华人,大部分现在都在买飞机票。

这时候我的一位好友通过MSN和我说,他有个姐姐在航空公司做,可以帮我问问是否可以买到机票。

很快,我接到一个电话,从东京到香港,再从香港到上海。2万RMB。

在平日里,从东京到上海往返的票,也就4万日元左右(3000左右)

我有些犹豫。“我现在在订票台,后面很多人排着。10秒钟内你不给我回复就被别人买走了”,她催促道。

“好吧”。特殊时期,没有办法。

就这样,我人生第一次去了香港,只是在机场逗留了几个小时。

回到国内以后,我每天通过电子邮件以及Skype从家里参加工作。但是福岛的事情迟迟不见收尾。1个多月后,回到关西的人渐渐回到了东京办公室,但是我的家人反对我回去。在和上司商量之后,同意我在家多留几个月,中间去南京跑了两趟,也算是出差。

大约3个月后,我回到了东京办公室。但是灾害导致公司很多项目拖延或者取消,公司的资金链进一步断裂。很快,公司发出召集令,表示要进一步大幅缩小公司规模,募集自愿退职者,公司给与一定的补偿(提前支付部分退休金)

看着福岛的事件迟迟不收场,老婆也不愿意再过来,我去找了部长,商量我是否可以报名。部长和我说,有没有别的办法可以不走。因为那个时候ACCESS实际上在上海也有一支小队,我就提出是否可以把我调到那里去,反正现在NFLC SDK的开发工作也是在南京,我从上海帮他们看着南京的开发工作,并且如果可以,还可以在上海组建一支队伍,接日本的项目。

部长觉得这个方案很好,就帮我去和社长争取了。但是因为实际那个时候公司已经决定要spin off中国国内的业务,所以社长没有同意。据说,部长甚至和社长说,如果他不同意,那么他(部长)也不干了。

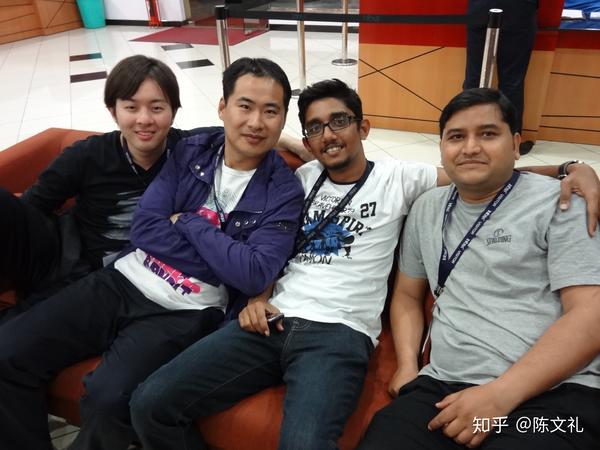

最后,我和部长,还有狩野课长,都提交了自愿退职的申请。不过,狩野之后成立了自己的公司,仍然是从ACCESS接原来的活。只不过把自己从社员变成了外包。而部长,则回到他原来的单位(NTT Data),继续干着他喜爱的DLNA相关的工作。

2011年6月,我回到上海,结束了在日本8年的“抗战”。让我意外的是,房东将那2个月的押金退给我了。

(完)